Hiatushernie (Zwerchfellbruch)

Das Zwerchfell ist eine große Sehnen- und Muskel-Platte, welche den Brust- vom Bauchraum trennt. Durch eine Lücke im Zwerchfell tritt die Speisröhre.

Bei einer Zwerchfellhernie ist diese Lücke zu groß geworden, sodass sich neben der Speiseröhre Magen- und z.T. auch Darmanteile in den Brustraum verlagern und hierbei auch eingeklemmt werden können. Ferner kann es auch zur Einengung der Brustorgane führen.

Das Risiko an einer Hiatushernie zu erkranken steigt mit zunehmendem Alter und Gewicht.

Dabei unterscheidet man zwei verschiedene Formen:

- Die axialen Hiatushernie: Häufigste Form, oft ein Zufallsbefund bei der Magenspiegelung, anfangs auch oft ohne Beschwerden.

Hierbei verlagert sich der Mageneingang (woe die Speiseröhre in den Magen einmündet) über das Zwerchfell in die Brusthöhle. Dies kann den Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen beinträchtigen, sodass Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt. Beschwerden wie Sodbrennen, Schluckstörungen oder Oberbauchschmerzen können die Folge sein. Auch kann es zu einer chronischen Entzündung der Speiseröhrenschleimhaut kommen, was einen Risikofaktor für Speiseröhrenkrebs darstellt. Verursacht eine Hiatushernie derartige Beschwerden, versucht man diese zunächst durch Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung, Veränderung von Lebensgewohnheiten und Einnahme von sog. Magensäureblockern (z.B. Pantoprazol) in den Griff zu bekommen. Gelingt dies nicht oder es treten Blutungen auf, sollte eine operative Versorgung erfolgen.

- Die paraösophageale Hernie: Deutlich seltener, wobei sich der vordere Magenabschnitt durch den Speiseröhrenschlitz entlang der Speiseröhre in den Brustraum verlagert (der Mageneingang bleibt dabei im Unterschied zur axialen Gleithernie im Bauchraum).

Deshalb macht sich diese Form weniger durch Refluxbeschwerden bemerkbar. Zunächst sind die Betroffenen häufig beschwerdefrei, erst später treten v.a. nach dem Essen Symptome wie Völlegefühl, Brustschmerzen, Schluckbeschwerden oder Atemnot auf. Durch Einklemmung der vorgefallenen Organe kann es zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen. Daher muss die paraösophageale Hernie immer so bald als möglich durch eine Operation versorgt werden

Der Thoraxmagen (Upside-Down-Magen) stellt die Maximalvariante der paraösophagealen Hernie dar. Hierbei sind mindestes zwei Drittel des Magens in den Brustraum verlagert und verdreht, zusätzlich werden Lunge und Herz dadurch verdrängt und in ihrer Funktion eingeschränkt. Die Betroffenen leiden daher häufig an Herz-Kreislauf-Beschwerden, Atemnot, Völlegefühl oder Schmerzen in der Brust. Um gefährliche Komplikationen zu vermeiden, sollte zügig operiert werden.

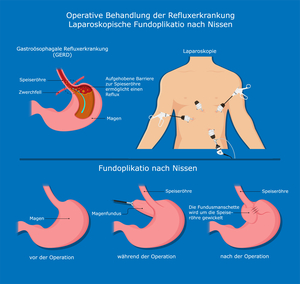

Ziel der operativen Versorgung ist es die Lücke im Zwerchfell soweit durch Nähte zu verkleinern, dass schließlich nur noch Platz für den Durchtritt der Speiseröhre und somit die Passage für Nahrung erhalten bleibt.

Um das Zurückfließen von Magensäure in die Speiseröhre zu verhindern, wird der mobilisierte obere Magenanteil (Magenfundus) wie eine Manschette um die Speiseröhre herumgeführt (Fundoplicatio) und mit dem Zwerchfell und der Speiseröhre vernäht. Damit der Magen dauerhaft in seiner natürlichen Position im Bauchraum verbleibt kann er noch an der vorderen Bauchwand fixiert werden (Gastropexie). Teilweise ist eine zusätzliche Verstärkung mit Netzmaterial erforderlich, wenn der Bruch sehr groß ist oder es sich um ein Rezidiv (erneutes Auftreten der gleichen Krankheit nach einer Operation) handelt. Der Eingriff erfolgt in der Regel laparoskopisch/minimal-invasiv.

Bei der häufigeren Form, der axialen Hiatushernie, die oft als Zufallsbefund im Rahmen einer Magenspiegelung festgestellt wird und lange asymptomatisch bleiben kann, verlagert sich der Mageneingang mit der Einmündungsstelle der Speiseröhre so in die Brusthöhle, dass der muskuläre Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen nicht mehr richtig funktioniert. Dies führt zu einem Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre. Durch die Reizung der Speiseröhrenschleimhaut kommt es dann zu Sodbrennen, Schluckstörungen und Schmerzen im Oberbauch. Durch eine chronische Entzündung der Speiseröhrenschleimhaut erhöht sich zudem das Risiko Speiseröhrenkrebs zu entwickeln.

Verursacht eine Hiatushernie derartige Beschwerden, versucht man diese zunächst durch Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung, Veränderung von Lebensgewohnheiten und Einnahme von sog. Magensäureblockern (z.B. Pantoprazol) in den Griff zu bekommen. Gelingt dies nicht, sollte eine operative Versorgung erfolgen.

Eine weitaus seltenere Form der Hiatushernie stellt die sog. paraösophageale Hernie dar, bei der sich der vordere Magenabschnitt durch den Speiseröhrenschlitz entlang der Speiseröhre in den Brustraum verlagert (der Mageneingang bleibt dabei im Unterschied zur axialen Gleithernie im Bauchraum). Deshalb macht sich diese Form weniger durch Refluxbeschwerden bemerkbar. Zunächst sind die Betroffenen häufig beschwerdefrei, erst später treten v.a. nach dem Essen Symptome wie Völlegefühl, Brustschmerzen, Schluckbeschwerden oder Atemnot auf. Durch Einklemmung der vorgefallenen Organe kann es zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen. Daher muss die paraösophageale Hernie immer so bald als möglich durch eine Operation versorgt werden.

Der Thoraxmagen (Upside-Down-Magen) stellt die Maximalvariante der paraösophagealen Hernie dar. Hierbei sind mindestes zwei Drittel des Magens in den Brustraum verlagert und verdreht, zusätzlich werden Lunge und Herz dadurch verdrängt und in ihrer Funktion eingeschränkt. Die Betroffenen leiden daher häufig an Herz-Kreislauf-Beschwerden, Atemnot, Völlegefühl oder Schmerzen in der Brust. Um gefährliche Komplikationen zu vermeiden, sollte zügig operiert werden.

Ziel der operativen Versorgung ist es die Lücke im Zwerchfell soweit durch Nähte zu verkleinern, dass schließlich nur noch Platz für den Durchtritt der Speiseröhre und somit die Passage für Nahrung erhalten bleibt. Um das Zurückfließen von Magensäure in die Speiseröhre zu verhindern, wird der mobilisierte obere Magenanteil (Magenfundus) wie eine Manschette um die Speiseröhre herumgeführt (Fundoplicatio) und mit dem Zwerchfell und der Speiseröhre vernäht. Damit der Magen dauerhaft in seiner natürlichen Position im Bauchraum verbleibt kann er noch an der vorderen Bauchwand fixiert werden (Gastropexie). Teilweise ist eine zusätzliche Verstärkung mit Netzmaterial erforderlich, wenn der Bruch sehr groß ist oder es sich um ein Rezidiv (erneutes Auftreten der gleichen Krankheit nach einer Operation) handelt. Der Eingriff erfolgt in der Regel laparoskopisch/minimal-invasiv.

Neustadt a. d. Aisch

- Medizinische Klinik 1 und 2

- Medizinische Klinik 3

- Orthopädie, Unfall-, Handchirurgie

- Allgemein-, Viszeral-, Gefäßchirurgie

- Geburtshilfe

- Gynäkologie

- Anästhesie & Intensivmedizin

- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

- Urologie

- Pflege